Qui vicino a me c’è un locale che si chiama Bar Serenella, ma nessuno lo chiama così: per tutti è il Tobruk.

Un po’ più in là, c’è una griglieria che oggi si chiama Beba, ma che fino a poco tempo fa era conosciuta come Addis Beba. Due insegne qualsiasi, apparentemente innocue, ma che conservano — nei nomi — la memoria di un passato coloniale che noi italiani abbiamo fatto in fretta a dimenticare.

Leggo nel libro Cucina aperta di Tommaso Melilli (GGTHAND2ND, 2024) una riflessione che mi ha fatto pensare:

“L’Italia è, fra i paesi occidentali, forse il più conservatore sul fronte gastronomico. Siamo molto in ritardo nell’apprendere e conoscere i piatti e le cucine degli altri. Tra le altre cose, perché abbiamo cercato, con tutti i mezzi possibili, di cancellare la nostra storia coloniale”.

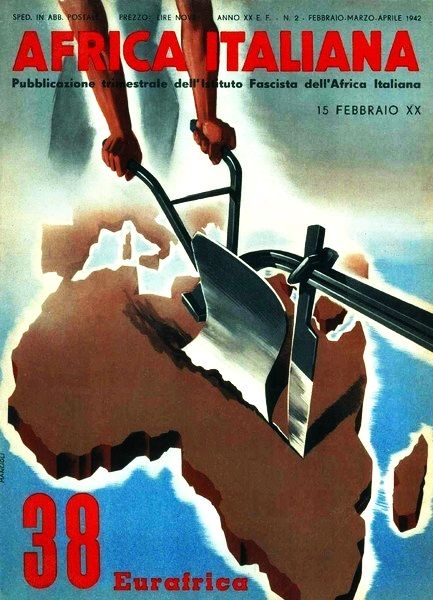

Ecco, forse tutto parte da qui: dalla rimozione. Abbiamo rimosso le guerre, gli orrori, ma anche i profumi, i nomi, i gusti che da quel passato erano arrivati sulle nostre tavole. Eppure, se si guarda bene, qualcosa è rimasto.Le parole sulle targhe, i nomi nei menù. Basta scorrere una mappa cittadina: Via Asmara, Via Addis Abeba, Via Tripoli, Corso Africa. La toponomastica italiana è disseminata di nomi che celebravano un sogno imperiale breve e sanguinoso, e che oggi sopravvivono in silenzio, spesso ignorati. Negli anni Trenta, quell’immaginario “africano” arrivava anche nei bar e nei ristoranti: luoghi battezzati Tobruk, Massaua, Bengasi, Mogadiscio, nomi esotici e un po’ eroici che davano un tono avventuroso a un caffè o a un’osteria di quartiere. Di quella stagione restano tracce sparse: le insegne, qualche profumo — come la celebre Essenza d’Eritrea, nata nel 1927 — e certi nomi commerciali che ancora richiamano l’Africa come sinonimo di calore, mistero, avventura. Ma nella sostanza, la cucina italiana non ha mai davvero integrato le culture gastronomiche africane. Abbiamo preferito chiudere la parentesi, fingendo che non sia mai esistita.

Eppure quelle parole — Tobruk, Addis Beba, Asmara, Somalia — restano lì, scolpite nelle nostre abitudini quotidiane, testimoni silenziose di un passato che abbiamo disimparato a ricordare.

Non sono sicuro che abbia ragione Tommaso Melilli, ma certo è che gli italiani mostrano una certa resistenza verso le cucine “altre”. Resistenza più apparente che reale, forse: le nostre città sono infatti piene di ristoranti finto-giapponesi, cinesi da asporto, doner kebab e locali indiani. Eppure, è vero: non esiste una vera tradizione di ristoranti somali, eritrei o etiopi in Italia, nonostante l’eredità coloniale che ci lega a quei Paesi. Forse Melilli ha ragione nel profondo: forse i sensi di colpa ci hanno portato a nascondere sotto il tappeto questo pezzo di storia. A fingere che non ci appartenga. Ma basta guardare un’insegna — Tobruk, Addis Beba — o un bicchiere di carcadè per capire che, anche quando pensiamo di aver dimenticato, la memoria coloniale continua a sedimentare un poco nella nostra quotidianità.